微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

遍布全省的抗日武裝起義

1937年下半年到1938年6月,各地共產(chǎn)黨組織根據(jù)山東省委的部署,以中央和北方局派來的干部以及剛從獄中釋放出來的共產(chǎn)黨員為骨干,在全省發(fā)動了數(shù)十起抗日武裝起義。這些起義武裝,僅1938年即與日、偽軍進(jìn)行大小戰(zhàn)斗百余次,同時自身也不斷發(fā)展壯大。1938年12月,中共中央決定成立八路軍山東縱隊(duì),共2.45萬人。山東縱隊(duì)的成立,標(biāo)志著山東人民抗日起義武裝已由若干分散的游擊隊(duì)成為戰(zhàn)略上統(tǒng)一指揮的游擊兵團(tuán)。

冀魯邊抗日武裝起義

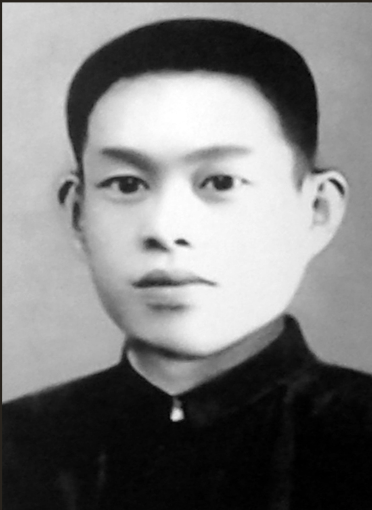

中共津南工委負(fù)責(zé)人馬振華

華北抗日救國總會會長周硯波

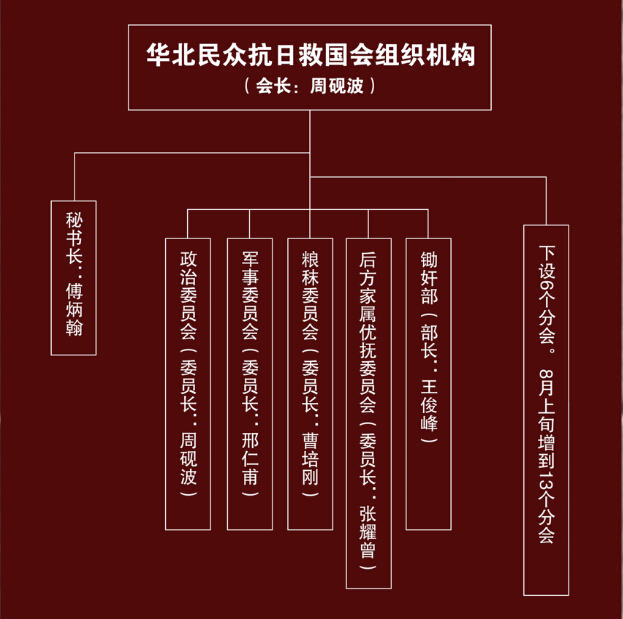

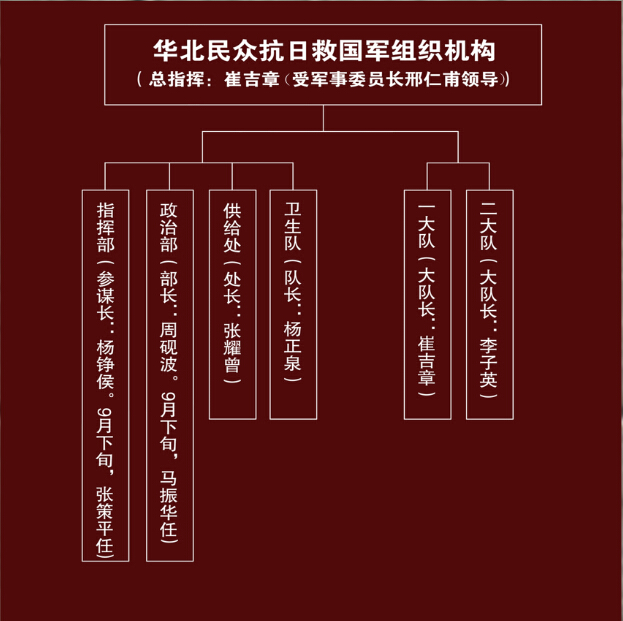

華北民眾抗日救國會組織機(jī)構(gòu)

魯北特委書記于文彬烈

紅軍干部周凱東等在樂陵發(fā)動黨員群眾造戈準(zhǔn)備起義

全國抗戰(zhàn)爆發(fā)后,中共津南工委、魯北特委和其他各縣黨組織,在冀魯邊區(qū)舉行了不同規(guī)模的武裝起義。1937年9月,各支起義部隊(duì)在鹽山舊縣鎮(zhèn)的圣佛寺會合,成立了華北民眾抗日救國軍。10月,在魯北特委書記于文彬的領(lǐng)導(dǎo)下,對救國軍進(jìn)行了整頓

1937年7月15日,津南工委負(fù)責(zé)人馬振華等聯(lián)合鹽山縣的愛國進(jìn)步人士周硯波等召集民眾,在鹽山縣宣告成立華北民眾抗日救國會和華北民眾抗日救國軍。山東省委派紅軍干部周凱東、郭盛云前去加強(qiáng)起義部隊(duì)的軍事領(lǐng)導(dǎo),并派于文彬到冀魯邊組建了魯北特委,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)津南、魯北地區(qū)黨的組織。為便于和地方實(shí)力派建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線,華北民眾抗日救國軍改番號為“國民政府軍事委員會別動總隊(duì)第三十一游擊支隊(duì)”。1938年1月31日至4月6日,第三十一游擊支隊(duì)開展機(jī)動靈活的游擊戰(zhàn),連克被日偽軍侵占的鹽山、無棣、樂陵、慶云等4座縣城,并在4縣建立了抗日民主政府,控制了以樂陵縣為中心的樂陵、慶云、寧津、鹽山南部、南皮東部,東西約百里、南北五六十里的區(qū)域。1938年3月,魯北特委書記于文彬犧牲。