微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

抗戰(zhàn)英烈

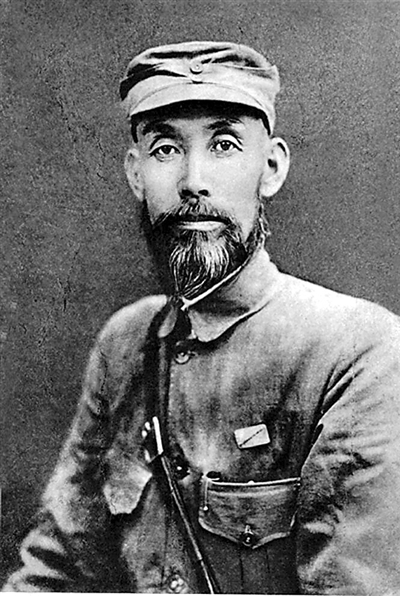

范筑先(1882—1938),原名奪魁,又名金標(biāo),字竹仙。河北館陶人。早年投軍。1936年11月,范筑先任山東省第六區(qū)行政督察專(zhuān)員公署專(zhuān)員、保安司令兼聊城縣長(zhǎng),與中共地方組強(qiáng)結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。1938年11月14日,日軍進(jìn)攻聊城,范筑先率部抗擊。次日城陷,700多名將士大部分戰(zhàn)死。范筑先寧死不當(dāng)俘虜,舉槍自盡,壯烈殉國(guó)。

1938年冬,國(guó)民政府戰(zhàn)時(shí)陪都重慶和中共中央所在地延安,都曾為一位抗日殉國(guó)的將軍舉行追悼大會(huì)。全國(guó)下半旗三天以示哀悼。共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人朱德、董必武、吳玉章等人為他敬上挽聯(lián),中共中央機(jī)關(guān)報(bào)《解放》周刊發(fā)表時(shí)評(píng)稱(chēng)他為“民族老英雄”。這位被國(guó)共雙方一致尊重和推崇的將軍就是范筑先。

范筑先1882年生于館陶縣南彥寺村一個(gè)貧苦農(nóng)民家庭。1904年因生活所迫離鄉(xiāng)投軍。1936年11月,任山東省第六區(qū)行政督察專(zhuān)員兼保安司令、聊城縣縣長(zhǎng)。范筑先雖長(zhǎng)期在舊軍政界任職,但一直保持著正直廉明、愛(ài)國(guó)愛(ài)民的好品質(zhì),很受部下和群眾的尊敬和信賴(lài)。

1937年盧溝橋事變后,山東形勢(shì)也隨之吃緊,11月初日軍入侵魯西北,形勢(shì)更加危急。國(guó)難當(dāng)頭,范筑先不顧個(gè)人安危,兩次拒絕韓復(fù)榘南撤命令,并通電全國(guó):“筑先忝督是區(qū),守土有責(zé),裂眥北視,決不南渡。誓率我游擊健兒及武裝民眾,與倭奴相周旋,成敗利鈍,在所不計(jì),鞠躬盡瘁,亦所不辭。”通電發(fā)表后,在全國(guó)引起很大震動(dòng)。11月中下旬,范筑先親率警衛(wèi)隊(duì)、政訓(xùn)隊(duì)赴聊城以北截?fù)暨M(jìn)犯的日軍,打響了魯西北抗日的第一槍。

為堅(jiān)持抗戰(zhàn),在共產(chǎn)黨的幫助下,范筑先領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)建魯西北抗日根據(jù)地,不到一年時(shí)間就組建起約6萬(wàn)人的抗日武裝,建立起20多個(gè)抗日縣政權(quán)。他指揮部隊(duì)主動(dòng)出擊,英勇殺敵,雖年過(guò)半百每戰(zhàn)必身先士卒,帶頭沖鋒。1938年,徐州會(huì)戰(zhàn)期間,為配合作戰(zhàn),他率部阻擊了增援的日軍土肥原師團(tuán)。后組織了濟(jì)南戰(zhàn)役,一度率軍突入濟(jì)南市。1938年7月,在東阿縣黃莊阻擊日軍運(yùn)輸隊(duì),斃敵數(shù)十人,繳獲滿(mǎn)載大米的汽車(chē)13輛及其他軍用器材。

范筑先不僅自己抗日愛(ài)國(guó),他的妻子兒女也都參加了抗戰(zhàn)工作。1938年8月,其次子、青年抗日挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)范樹(shù)民在濟(jì)南戰(zhàn)役中光榮殉國(guó)。噩耗傳來(lái),范筑先強(qiáng)抑悲痛勸慰妻子:樹(shù)民死了,這是咱范家的光榮。為表示與日本侵略者血戰(zhàn)到底的決心,他把年僅20歲的二女兒范樹(shù)琨任命為挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),并先后將長(zhǎng)子、長(zhǎng)女、三女兒送到延安抗日軍政大學(xué)學(xué)習(xí)。11月初,毛澤東派人捎去給范筑先的親筆信,勉勵(lì)他堅(jiān)持抗戰(zhàn)到底。

魯西北抗日根據(jù)地的發(fā)展,引起敵人的恐慌。1938年11月,日軍調(diào)集重兵直撲范筑先駐地聊城。14日,范筑先組織城內(nèi)各機(jī)關(guān)、學(xué)校的人員陸續(xù)撤出后,留在城內(nèi)指揮少數(shù)部隊(duì)守城作戰(zhàn),多次打退日軍進(jìn)攻。15日凌晨,日軍再次向東門(mén)發(fā)起猛攻。戰(zhàn)斗中范筑先左臂負(fù)重傷,他裹傷再戰(zhàn),指揮部隊(duì)頑強(qiáng)阻擊日軍,但終因寡不敵眾,城門(mén)失守。之后,范筑先親率余部與日軍展開(kāi)激烈巷戰(zhàn),腿骨被炮彈打斷,他不甘被俘,舉槍自盡。

新中國(guó)成立后,范筑先遺骨移葬于邯鄲晉冀魯豫烈士陵園。(來(lái)源:河北新聞網(wǎng))