微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

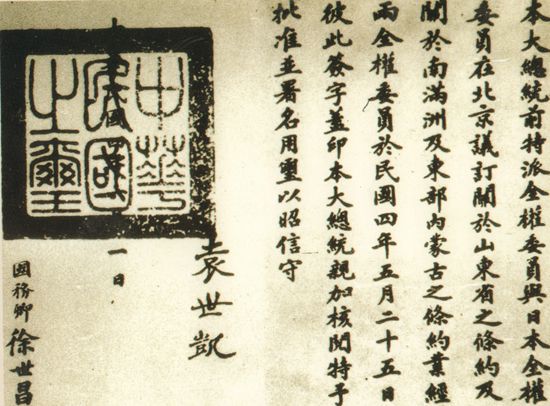

袁世凱批準(zhǔn)《二十一條》文書(shū)

簽字時(shí)中日代表合影

導(dǎo)語(yǔ):1915年1月(中華民國(guó)四年),日本向袁世凱提出了《二十一條》的無(wú)理要求,逼迫其承認(rèn)日本取代德國(guó)在華的一切特權(quán)。后簽訂中日《民四條約》,日本得以在山東繼承德國(guó)的一切利權(quán),還得到山東內(nèi)地及沿海島嶼不租讓于外國(guó)等許諾。

1914年7、8月間第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā),英、法、德、俄等歐洲主要國(guó)家相繼卷入戰(zhàn)爭(zhēng);美國(guó)并未立即參戰(zhàn),但注意力已轉(zhuǎn)向歐洲戰(zhàn)局。日本認(rèn)為這是它獨(dú)占中國(guó)的大好時(shí)機(jī),首先以參戰(zhàn)為名,出兵中國(guó)山東,奪取了德國(guó)在山東的侵略權(quán)益。接著于1915年1月18日直接向中華民國(guó)總統(tǒng)袁世凱提出企圖獨(dú)霸中國(guó)的“二十一條”要求。

二十一條分為五號(hào):第一號(hào)要求繼承德國(guó)在山東的一切權(quán)利并擴(kuò)大之;第二號(hào)要求擴(kuò)大在南滿、東蒙的各種利權(quán);第三號(hào)企圖控制漢冶萍公司;第四號(hào)要求中國(guó)沿海港灣島嶼概不租給或讓與他國(guó);第五號(hào)要求中國(guó)中央政府聘用有力之日本人為顧問(wèn),等等。日本公使日置益要求袁世凱接受這些條件,并絕對(duì)保密。袁世凱決定與日本談判,以最小代價(jià)了結(jié)此案。從1915年2月2日開(kāi)始,外交總長(zhǎng)陸征祥、次長(zhǎng)曹汝霖等與日置益、日本公使館參贊小幡酉吉等人開(kāi)始秘密談判。后來(lái)中國(guó)有意地逐漸將談判內(nèi)容泄露出去。在談判中中國(guó)代表對(duì)日本的要求有所抵制。日本方面不斷使用外交訛詐、武力恫嚇等相威逼。4月26日,日本代表提出"最后修正案",做了些小讓步。當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)反對(duì)"二十一條"的呼聲日漸高漲,廣大人民群情激憤。5月1日中國(guó)方面提出修正案,仍堅(jiān)持自己的立場(chǎng)。日本政府刪削了第五號(hào)要求,于5月7日向中國(guó)政府發(fā)出最后通牒,限9日午后六時(shí)前答復(fù)。袁世凱政府最后妥協(xié),接受日本提出的條件,25日與日本正式簽訂了《民四條約》。

《中日民四條約》,是日本“二十一條”之后,袁世凱政府簽訂的《關(guān)於南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古之條約》、《關(guān)於山東之條約》等條約。《民四條約》由《關(guān)于南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古之條約》、《關(guān)于山東之條約》及另附的十三件換文組成。這些條約及換文的內(nèi)容主要有:1.在山東,日本不僅得以繼承德國(guó)的一切利權(quán),還得到中國(guó)政府關(guān)于山東內(nèi)地或其沿海島嶼一概不租讓于外國(guó)等許諾。2.在南滿,日本得到延長(zhǎng)租借地及鐵路期限、其臣民得任便居住、往來(lái)并經(jīng)營(yíng)農(nóng)工商業(yè)及租用土地等權(quán)利。3.在東蒙,日本得到其臣民與中國(guó)人合辦農(nóng)業(yè)和附屬工業(yè)等權(quán)。4.漢冶萍公司可與日本資本家商定合辦,中國(guó)不將該公司充公、收歸國(guó)有或使其借日本以外的外資。5.在福建,中國(guó)政府答應(yīng)不允許外國(guó)在沿岸地方設(shè)造船所、軍用貯煤所及海軍根據(jù)地,也不借外資自辦。

《民四條約》的簽訂,使日本侵略勢(shì)力在滿蒙、山東得到鞏固和擴(kuò)展,在華中華南也有所增進(jìn)。