微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

微博二維碼

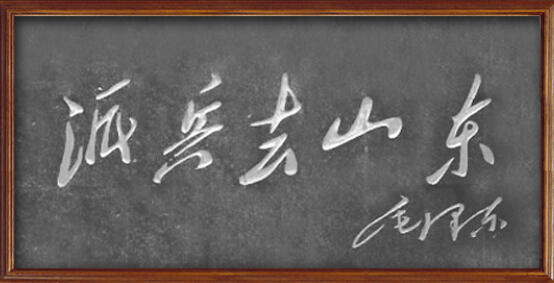

毛澤東手書(shū)“派兵去山東”

1938年徐州會(huì)戰(zhàn)以后,日軍主力向南推進(jìn),在山東的兵力比較薄弱,中共領(lǐng)導(dǎo)的人民抗日武裝,得到迅速發(fā)展。1938年正式編成八路軍山東縱隊(duì),共2.45萬(wàn)人,并且初步開(kāi)辟了魯中、魯南等抗日根據(jù)地。但是起義部隊(duì)沒(méi)有紅軍部隊(duì)的基礎(chǔ),既缺乏經(jīng)驗(yàn),武器裝備更是落后。中共要在山東獨(dú)立自主地負(fù)擔(dān)起抗戰(zhàn)的責(zé)任,建立鞏固的根據(jù)地,迫切需要一支主力部隊(duì)作為骨干。而抗戰(zhàn)初期,八路軍在敵后實(shí)施戰(zhàn)略展開(kāi)時(shí),沒(méi)有到達(dá)山東。1938年4月,黎玉去延安匯報(bào)工作時(shí),曾要求黨中央派一個(gè)團(tuán)到山東去,毛澤東胸有成竹地說(shuō):“看來(lái)還要多去一些!”7月到9月,小部分八路軍進(jìn)入冀魯邊區(qū)。1938年9月至11月召開(kāi)的中共六中全會(huì),確立了大力鞏固華北,發(fā)展華中的戰(zhàn)略方針。會(huì)后,中央軍委派八路軍分散布置于華北敵后。11月25日,毛澤東致電彭德懷:陳(光)、羅(榮桓)率師部及陳旅主力(兩個(gè)團(tuán))全部去山東、淮北為適宜。12月,第一一五師第六八五團(tuán)進(jìn)入湖西。1939年3月1日,第一一五師師部和第六八六團(tuán)在陳光、羅榮桓率領(lǐng)下,以東進(jìn)支隊(duì)的名義進(jìn)入魯西。在此前后,第一一五師第六八七團(tuán)、六八八團(tuán)各一部進(jìn)入魯西,第一二九師第三八六旅和先遣支隊(duì)一部進(jìn)入魯西北。最后一支進(jìn)入山東的八路軍部隊(duì)是第一一五師獨(dú)立支隊(duì)。總的來(lái)看,主力進(jìn)入山東后,與地方黨政軍民一起,在冀魯邊、魯西、湖西、魯南獨(dú)立自主地發(fā)展抗日根據(jù)地。從1939年7月小部分八路軍部隊(duì)進(jìn)入冀魯邊區(qū),到1940年7月最后一支入魯?shù)年?duì)伍第一一五師獨(dú)立支隊(duì)挺進(jìn)魯西,八路軍主力部隊(duì)挺進(jìn)山東在過(guò)程上可分為兩個(gè)階段。

第一階段:1938年7月—1939年3月,先后抵達(dá)冀魯邊區(qū)、魯西北,創(chuàng)建魯西北抗日根據(jù)地。

1938年7月7日,按照中共中央指示,八路軍第一二九師津浦支隊(duì)和第一一五師第五支隊(duì)到達(dá)冀魯邊。9月上旬,中共中央決定,八路軍第一一五師六八五團(tuán)亦來(lái)山東。27日,師政治部主任兼第三四三旅政委肖華奉命率第一一五師三四三旅機(jī)關(guān)部分人員百余人,由山西出發(fā)抵冀魯邊區(qū)之樂(lè)陵城。隨后成立了冀魯邊區(qū)軍政委員會(huì),肖華任書(shū)記,并整編了當(dāng)?shù)匚溲b,組成八路軍東進(jìn)抗日挺進(jìn)縱隊(duì),肖華任司令員兼政治委員。軍政委員會(huì)還明確提出了創(chuàng)建冀魯邊平原根據(jù)地的任務(wù)和大發(fā)展的方針。10月1日,第十八集團(tuán)軍總部電告蘇魯豫皖邊區(qū)省委,為了配合保衛(wèi)武漢,八路軍第一一五師出鄂豫皖參戰(zhàn),原定第一一五師六八五團(tuán)來(lái)山東的計(jì)劃暫停。11日,張經(jīng)武、黎玉電告黨中央,迫切需要派一個(gè)主力團(tuán)來(lái)山東。21日,中共中央派來(lái)山東工作的張經(jīng)武到達(dá)第一二九師駐地。第一二九師師長(zhǎng)劉伯承決定將進(jìn)入冀魯邊區(qū)之津浦支隊(duì)調(diào)出,隨張經(jīng)武去魯南。津浦支隊(duì)和八路軍挺進(jìn)支隊(duì)分兩批由冀魯邊區(qū),經(jīng)由泰西向魯南進(jìn)發(fā)。11月13日,日軍由泰安、東阿出動(dòng)兩個(gè)聯(lián)隊(duì),向聊城進(jìn)犯,第一二九師決定由冀魯邊的孫繼先支隊(duì)支援范筑先部,后在魯西北活動(dòng),以后在泰西歸第一一五師指揮(1939年10月后,并入山東縱隊(duì)建制,后來(lái)這支武裝是山東縱隊(duì)第二旅的骨干)。同年11月25日,中共中央軍委和毛澤東致電第十八集團(tuán)軍總部,令第一一五師師部率第三四三旅兩個(gè)團(tuán)迅速進(jìn)入山東、淮北新老黃河間,包括津浦路東西、膠濟(jì)路南北廣大地區(qū),以開(kāi)展山東地區(qū)的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。與此同時(shí),劉震率第一一五師第六八八團(tuán)第三營(yíng)和第六八七團(tuán)一部合編的獨(dú)立團(tuán)由豫北林縣挺進(jìn)魯西南地區(qū)。12月27日,八路軍第一一五師第三四三旅第六八五團(tuán)由晉東南進(jìn)抵魯西南。首戰(zhàn)崔莊、韓莊,殲滅偽軍王顯忱部800余人,并擊退了由豐縣縣城出動(dòng)來(lái)侵之?dāng)常奈枇撕魅嗣竦目谷斩窢?zhēng)。這年冬季,第一一五師三四三旅六八五團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)楊得志率一個(gè)營(yíng)從山西東渡黃河,進(jìn)駐東明、濮縣一帶。不久,以該營(yíng)為骨干成立了冀魯豫邊區(qū)支隊(duì)。

1939年2月,根據(jù)中共中央積極創(chuàng)建抗日根據(jù)地的指示精神,第一二九師先遣縱隊(duì)和在陳庚統(tǒng)一指揮下的八路軍筑先縱隊(duì)粉碎了敵人對(duì)魯西北的“掃蕩”,創(chuàng)建了以冠縣、館陶、丘縣為中心的魯西北抗日游擊根據(jù)地。3月2日,第一一五師代師長(zhǎng)陳光、政治委員兼政治部主任羅榮桓率第三四三旅六八六團(tuán)2000余人組成東進(jìn)支隊(duì),由晉西出發(fā)到達(dá)魯西鄆城七區(qū)。1939年5月泰西陸房突圍前,第一一五師師部曾派兩批人員越津浦鐵路進(jìn)入沂蒙。一批是由胡大容、黃玉昆率領(lǐng)的集訓(xùn)班排干部的軍政干校和由王貴生、劉放、邱國(guó)光帶領(lǐng)的師后方醫(yī)院及供給部部分人員。他們先到中共山東分局駐地沂水,然后進(jìn)入費(fèi)縣北部。另一批是冀魯邊調(diào)到泰西整訓(xùn)的挺進(jìn)支隊(duì)第七團(tuán),后來(lái)改為路東支隊(duì),支隊(duì)長(zhǎng)為彭雄,政委為周貫五(后為彭嘉慶)。他們先后在泗水、新泰、蒙陰、費(fèi)縣一帶活動(dòng)。在蒙山前費(fèi)縣北部馬家峪一帶,第七團(tuán)先后打退日軍對(duì)仲村、馬家峪的兩次進(jìn)攻。在第一一五師幫助下,費(fèi)北蒙山前抗日根據(jù)地初步建立。陸房突圍后,第一一五師政委羅榮桓、代理師長(zhǎng)陳光又派司令部參謀處長(zhǎng)王秉璋和師政治部副主任黃勵(lì),率領(lǐng)師司政機(jī)關(guān)和直屬隊(duì)大部人員,以東進(jìn)支隊(duì)名義,于5月20日從無(wú)鹽村出發(fā),越過(guò)津浦鐵路進(jìn)入沂蒙山區(qū)蒙山山脈西北部的馬家峪一帶,統(tǒng)一指揮路東的第一一五師各單位。師后方留守處和李梓彬、劉興元率領(lǐng)的師教導(dǎo)大隊(duì),也一起跟隨師直屬部隊(duì)轉(zhuǎn)移到津浦鐵路以東。6月,八路軍第一二九師副師長(zhǎng)徐向前離開(kāi)冀南到達(dá)魯中地區(qū)。

第二階段:1939年9月抵達(dá)抱犢崮,逐漸打開(kāi)魯南抗戰(zhàn)局面。

1939年6月21日,中共中央軍委與第十八集團(tuán)軍總部指示山東部隊(duì):魯南在日軍“掃蕩”后,局面混亂,國(guó)民黨軍損失很大,我應(yīng)趁此機(jī)會(huì)將第一一五師師部、第六八六團(tuán)和肖華縱隊(duì)一部開(kāi)赴魯南,以鞏固魯南根據(jù)地,并派得力的黨政機(jī)關(guān)干部任專員、縣長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng),建立我黨領(lǐng)導(dǎo)下的抗日民主政權(quán)。根據(jù)這一指示,第一一五師主力陸續(xù)向魯南挺進(jìn)。由彭雄、周貫武、彭嘉慶率領(lǐng)的路東支隊(duì),從魯中沂蒙山區(qū)的費(fèi)縣北部南進(jìn)魯南;由張仁初、劉西元率領(lǐng)的第六八六團(tuán),東越南陽(yáng)湖,從鄒縣、滕縣一帶進(jìn)入魯南;8月,師參謀處處長(zhǎng)王秉璋、政治部副主任黃勵(lì)率領(lǐng)師直屬大隊(duì),從馬家峪出發(fā),于9月1日進(jìn)入抱犢崮山區(qū)的大爐村(今屬蒼山縣)。9月4日,第十八集團(tuán)軍總部給第一一五師發(fā)出指令,指出:肥城山區(qū)甚小,我一一五師主力應(yīng)轉(zhuǎn)移到泗水、費(fèi)縣、臨沂地區(qū);肖華所部駐區(qū)糧食困難,敵之封鎖嚴(yán)密,應(yīng)轉(zhuǎn)入魯西。9月下旬,肖華奉命率東進(jìn)抗日挺進(jìn)縱隊(duì)機(jī)關(guān)和主力一部由冀魯邊區(qū)轉(zhuǎn)移到魯西。清河區(qū)第三支隊(duì)奉省委指示,將主力移至淄河流域的池上地區(qū)。同時(shí),八路軍第一一五師蘇魯豫支隊(duì)第七大隊(duì)調(diào)回湖西,進(jìn)行恢復(fù)工作。第七大隊(duì)改番號(hào)為第三大隊(duì)。第四大隊(duì)改番號(hào)為第二大隊(duì)。羅榮桓則率師部、第六八六團(tuán)及津浦支隊(duì)由魯西越津浦鐵路去魯南,于10月下旬,到達(dá)大爐。羅榮桓在大爐師直黨的活動(dòng)分子會(huì)上作了《目前政治形勢(shì)及政治任務(wù)》的報(bào)告。報(bào)告全面分析了國(guó)際和國(guó)內(nèi)政治形勢(shì),指出當(dāng)前總的方針是貫徹中央提出的三大口號(hào):堅(jiān)持抗戰(zhàn),反對(duì)投降;堅(jiān)持團(tuán)結(jié),反對(duì)分裂;堅(jiān)持進(jìn)步,反對(duì)倒退。加強(qiáng)部隊(duì)的政治工作和黨的建設(shè),鞏固和擴(kuò)大現(xiàn)有陣地,充實(shí)自己的力量,堅(jiān)持模范的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。

12月26日,八路軍第一一五師政治委員羅榮桓在第一一五師召開(kāi)的干部會(huì)議上提出:目前師直屬隊(duì)的任務(wù)是建立以抱犢崮山區(qū)為中心的魯南抗日根據(jù)地,并使之成為我軍單獨(dú)的抗日根據(jù)地,以配合堅(jiān)持平原地區(qū)的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。30日,八路軍第一一五師制定戰(zhàn)略計(jì)劃,主要內(nèi)容是:(1)創(chuàng)建以抱犢崮山區(qū)為中心的魯南抗日根據(jù)地,以后再向東北發(fā)展,與山東縱隊(duì)活動(dòng)地區(qū)連成一片。(2)留主力一部堅(jiān)持冀魯邊區(qū)的斗爭(zhēng),由肖華統(tǒng)一指揮魯西地區(qū)各部隊(duì),鞏固魯西、泰西根據(jù)地,使之成為我軍獨(dú)立堅(jiān)持山東的輔助陣地(魯西、泰西根據(jù)地已有11個(gè)縣政權(quán),部隊(duì)17000人)。(3)蘇魯豫支隊(duì)率領(lǐng)第三大隊(duì)仍留湖西地區(qū);第二大隊(duì)到魯南;第一大隊(duì)配合新四軍開(kāi)展蘇皖邊工作。不久,八路軍第一一五師部隊(duì)進(jìn)入抱犢崮山區(qū)。魯南以抱犢崮山區(qū)為中心的抗日根據(jù)地已擴(kuò)大南至郯馬、東至倉(cāng)山、西至鄒滕邊、北至梁邱一帶及費(fèi)西北一部分地區(qū),先后建立了6個(gè)抗日民主政權(quán)。

1940年7月,一直在晉西堅(jiān)持戰(zhàn)斗的第一一五師獨(dú)立支隊(duì)在陳士榘、黃驊和王麓水率領(lǐng)下由山西抵魯西。至此,最后一支派往山東的八路軍隊(duì)伍進(jìn)入山東,八路軍在山東的各部已擴(kuò)大到7萬(wàn)余人,并建立了30余個(gè)縣民主政權(quán)。

八路軍挺進(jìn)山東,打擊了國(guó)民黨反動(dòng)勢(shì)力的囂張氣焰,粉碎了日寇的多次“掃蕩”,創(chuàng)建了魯南、湖西、魯西等抗日根據(jù)地,打開(kāi)了山東抗戰(zhàn)的新局面。八路軍主力進(jìn)入山東后,在貫徹中共中央軍委對(duì)于抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的路線、方針、政策上,在逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)山東抗日武裝的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮上,在抗日武裝斗爭(zhēng)的指導(dǎo)上,在軍隊(duì)建設(shè)上,都取得了許多成就,在整個(gè)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中,勝利完成了具有歷史意義的戰(zhàn)略任務(wù)。